心臓血管外科で取り扱う主な疾患

【心臓外科】

- 心臓弁膜症

心臓には大動脈弁・僧帽弁・三尖弁・肺動脈弁の4つの弁があります。それぞれの弁に狭窄症と閉鎖不全症という病気があります。成人の場合、大動脈弁・僧帽弁・三尖弁が主体となります。原則的にはまず薬での治療が優先されますが、心不全症状が出たり、心収縮能が低下したり、心拡大が進行した場合などは手術が選択されます。

弁の劣化が少なく、修復が可能な場合は自己弁を温存する弁形成術を選択しますが、弁の劣化が進んでいるような場合は人工弁による弁置換術を施行せざるを得なくなります。人工弁には生体弁と機械弁という二種類の弁があり、年齢や生活様式により選択します。

- 虚血性心疾患

狭心症と心筋梗塞をあわせて虚血性心疾患と呼びます。

心臓自身を養う動脈(冠動脈)が動脈硬化などのため、血流を十分に心臓の筋肉に流せなくなる疾患です。

カテーテル治療(ステントなど)での治療が限界の場合、冠動脈バイパス術を行います。

心房細動患者さんに対する脳梗塞予防の手術法

-

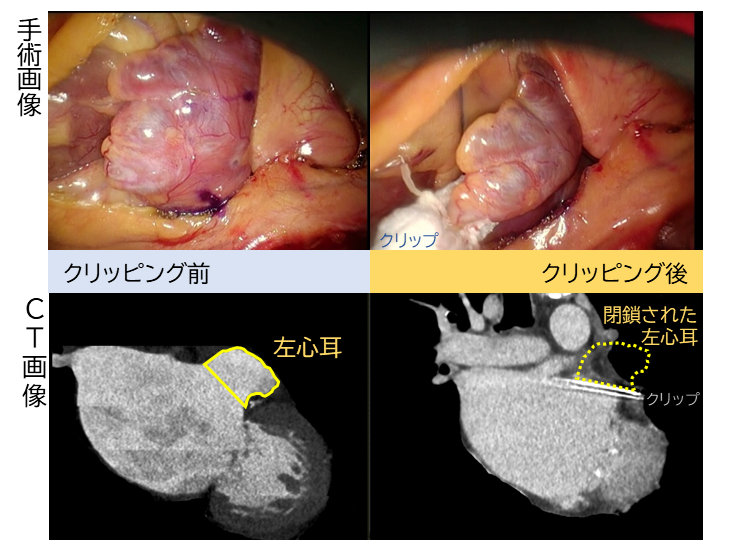

【胸腔鏡下左心耳閉鎖術を導入しました】

- 心房細動患者においては,左房内で形成される90%以上の血栓が左心耳内に由来するため、左心耳閉鎖術は脳梗塞や各種塞栓症の予防に効果的と考えております。

左心耳内血栓の予防には、ワルファリンやDOACによる抗凝固療法が一般的ですが、出血の副作用があります。当院では、抗凝固療法による血栓予防以外の方法として、2023年10月から胸腔鏡下左心耳閉鎖術を導入しました。以前より、心臓外科手術の際に左心耳切除または左心耳閉鎖を同時に行っておりましたが、当該術式の導入により、単独でかつ低侵襲に左心耳の閉鎖が行えるようになりました。

また、心臓の外側からクリップをかけるため、左心耳の大きさや形による制約が少なく、心腔内に異物が残らないという利点があります。抗凝固薬中止後も長期成績において脳梗塞発生リスクの減少も報告されております。

- 【適応症例】

・抗凝固療法中で、塞栓症を繰り返す症例

・抗凝固療法中で、出血イベントがあった症例

・透析中で、抗凝固療法が困難な症例

・CHADSスコア、HASBLEDスコアがともに高値の症例

- 【実際に当院で手術を施行された患者さん】

・抗凝固薬内服中に、脳出血を繰り返す患者さん

・脳梗塞発症後に、 抗凝固薬を開始したが再度脳梗塞を発症した患者さん

・決まった時刻に内服ができない患者さんなど

【血管外科】

- 腹部大動脈瘤

血管の口径が通常の数倍に拡張しコブを形成する疾患です。症状なく経過し、突然破裂を来たし命に関わります。

瘤の径が大きくなった場合は破裂を来す前に手術が必要となります。開腹での人工血管への置換術あるいは血管内手術(ステントグラフト内挿術、EVAR)を行っています。

- 閉塞性動脈硬化症 (ASO、PAD)

動脈硬化症のため下肢へ流れる動脈が狭くなったり、詰まってしまう疾患です。

足の冷えやしびれを感じたり、一定距離を歩くとふくらはぎに痛みが出たりし、酷くなると痛みが生じたり、足に潰瘍を形成したり、壊死に陥ったりします。

生活習慣の改善や薬での治療を行っても症状の改善が無い場合は、カテーテル治療やバイパス手術を行っています。

- 下肢静脈瘤

脚に血管が浮き出してくる疾患です。

医療用の弾力ストッキングを着用して生活していただく事が基本的な治療ですが、下肢の重苦しさがひどい場合、皮膚に色素沈着と呼ばれる色が付いた場合、潰瘍が形成された場合には手術治療の対象となります。

おひとりお一人病態が違いますので、外来で脚の血管エコーを行わせていただき、症状、生活習慣などをお聞きしたうえで、治療の方針などを詳しく説明させていただきます。